あらためて阪神淡路大震災の犠牲となられた皆様に、謹んで哀悼の意を捧げます。

神戸の街を外から見ていると、震災からの復興は早く、あたかも完全に立ち直れたかのように見えてしまいます。

しかし被災者の皆さんの心身や生活は、未だに大変な方々が多いのも事実です。

堺出身の作家、真山仁さんが阪神淡路大震災と東北大震災から、震災3部作を書いておられますが、ここにもその大変さが克明に書かれています。

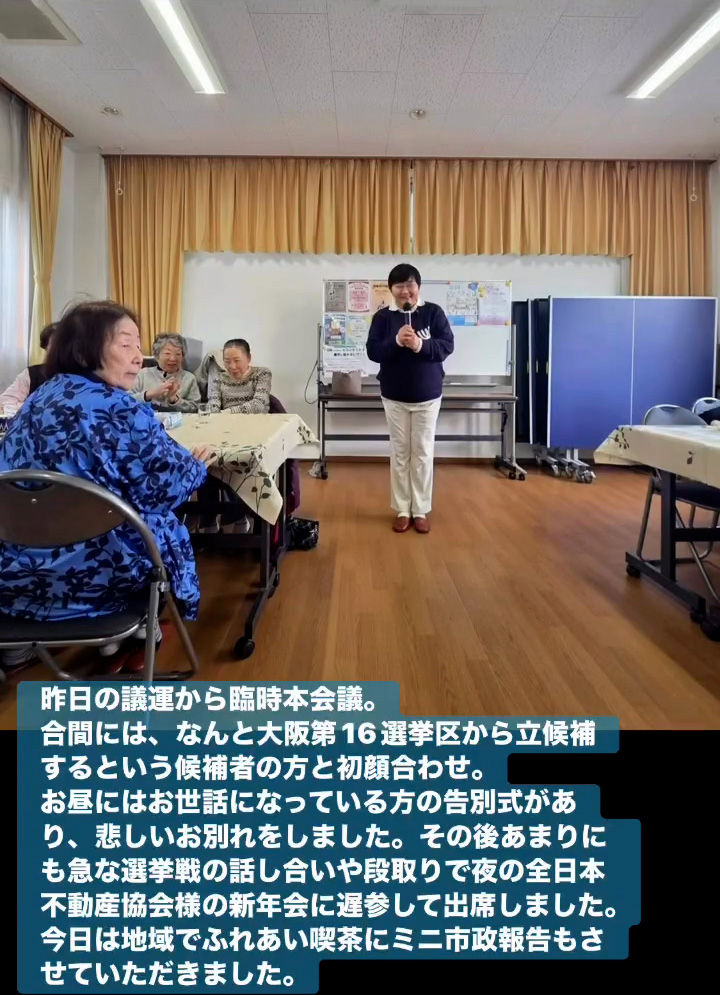

すでに私は、真山さんのルポから、神戸市に問い合わせた上で、堺市の今後のためにも、すでに堺市議会で震災が発災した後に、被災者をどう守るかについて、今神戸市が抱えている課題を教訓にして、施策を考える必要があることを提言しました。

そのひとつは、被災者の住居の問題です。仮設住宅などから、臨時の公営住宅に入る際、入居年数や条件が約束されていますが、被災時の年齢や被災状況、あるいはその後の家族や生活環境、心身の健康状態などによっては、公営住宅から出てくださいと言われてもすぐには出ていけない方々がいて、困っておられるとのことです。

少し考えてみれば、こういうことは充分にあり得ることですが、当時の法律や経験値からは想定出来なかったのは仕方ないことかも知れませんね。

いずれにせよ、被災者の市民が置かれている状況をよく勘案して、追いつめることのないようなやり方を行政として知恵をしぼり、策を講じることが大事だと考えます。

南海トラフ地震を考えれば、明日はわが身の問題です。

堺市はあの議会質問後、どんな策を練っておられるかまたお尋ねしておきます。

震災から28年。あらためて祈りと政策立案が大切だと再認識します。